第49回トークセッション終了

- 海のトークセッション

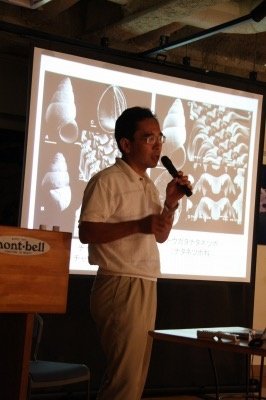

セミナー委員の籏野です。 7月29日は渋谷のモンベルでトークセッションが開催されました。 今回のゲストスピーカーは、国立科学博物館の長谷川和範先生で、テーマは「知られざる微小貝の多様性について」でした。 私が普段目にしている貝はどうなっているのだろう? 今まで全く気づかなかった小さな海の生物は、海の入り...

セミナー委員の籏野です。 7月29日は渋谷のモンベルでトークセッションが開催されました。 今回のゲストスピーカーは、国立科学博物館の長谷川和範先生で、テーマは「知られざる微小貝の多様性について」でした。 私が普段目にしている貝はどうなっているのだろう? 今まで全く気づかなかった小さな海の生物は、海の入り...

近年、生物多様性保全の重要性が広く認識されるようになってきました。しかし、多様性を守るためには、まず地球上にどんなに様々な生物が存在しているかを正しく知る必要があります。それは分類学者の仕事です。 貝類は、分類学的に比較的よく調べられているグループの一つではありますが、まだ膨大な未知の部分が残され...

毎日小学生新聞の環境のページに「海はともだち」と題して、OWSのメンバーからの寄稿による連載が始まりました。 寄稿者はフィールドで活動している写真家やネイチャーガイドの皆さんが中心です。 小学生向けに、海の自然環境のことや生き物のことなどを写真とふりがなつきの文章で紹介していきます。 第1回は長谷川博会...

今年度、長谷川博会長が、伊豆諸島鳥島での100回目となるフィールド調査を終了されました。 延べ5年と数カ月という途方もない時間を鳥島での絶滅危惧種アホウドリ調査に費やしてきた事実は驚嘆に値し語り継がれていくものでしょう。 この記念すべき 100回目のアホウドリ調査を記念して、「長谷川博」の功績に迫る記念ト...

サンゴ礁は、サンゴが長い年月をかけて造り上げた地形です。 そのサンゴ礁の中には、ちょっと変わった生き物達が大活躍しています。 石灰岩を削って砂を作る生き物。 石灰岩に穴を空ける生き物。 その削り方もとても変わっています。 また、この生き物達の活躍のおかげで、サンゴ礁の多様な生態系も作られます。彼らはな...